組織間の対立解消事例 STEP3.ルール化

組織間の対立解消事例 STEP3

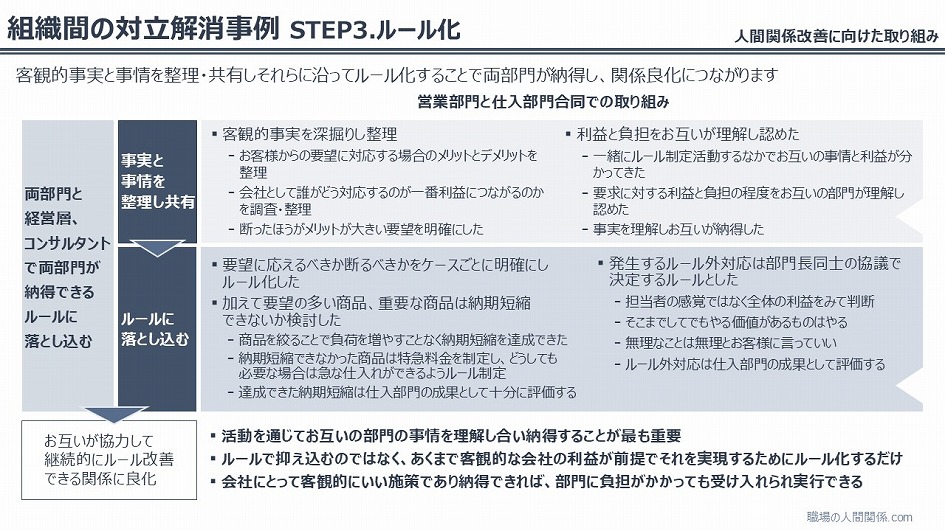

両部門が納得できるルールに落とし込む

次のステップとしてお客様からの要望対応のルール化を行いました。

これまでのステップでは営業部門と仕入部門は分かれてヒアリングを行ってきましたが

このステップでは営業部門と仕入部門合同での取り組みを行いました。

客観的事実と事情を整理し共有する

まずお客様からの要望への対応について客観的事実と事情を整理し共有しました。

- お客様からの要望に対応する際のメリットとデメリットを整理した

- 会社として誰がどう対応するのが一番利益につながるのかを調査・整理した

- 断ったほうがメリットが大きい要望を明確にした

そういった活動を続けるなかでどんな対応がどんな利益と負担につながるか

お互いの部門が理解し認めることができました。

- 一緒にルール制定活動するなかでお互いの事情と利益が分かってきた

- 要求に対する利益と負担の程度をお互いの部門が理解し認めた

- 事実を理解しお互いが納得した

このように、まずはルール化の土台となる客観的事実や部門の事情を明確にし共有することで

お互いが納得した上でルールの検討を行うことができるようになります。

ルールに落とし込む

共有した事実を踏まえ、以下のようにルールを具体化しました。

1. 要望に応えるべきか断るべきかをケースごとに明確にしルール化した

2.加えて要望の多い商品、重要な商品は納期短縮できないか検討した

- 商品を絞ることで負荷を増やすことなく納期短縮を達成できた

- 納期短縮できなかった商品は特急料金を制定し、どうしても必要な場合は急な仕入れができるようルールを制定した

- 達成できた納期短縮は仕入部門の成果として十分に評価することとした

3. 発生するルール外対応は部門長同士の協議で決定するルールとした

- 担当者の感覚ではなく全体の利益をみて判断する

- そこまでしてでもやる価値があるものはやる

- 無理なことは無理とお客様に言っていい

- ルール外対応は仕入部門の成果として評価する

客観的事実が明確になると適切なルールが自然と見えてきます。

全部の商品・全部の要望に応えようとするのではなく、

負荷のかからないもの・メリットが大きく負荷をかけてでもやるべきものに絞って対応すること

そして負荷のかかった部門には併せて十分評価もすることが

納得感があり会社の利益にもつながるルール化のポイントであり対立解消のポイントでもあります。

お互いが納得することが対立解消のポイント

こうした取り組みにより、営業部門と仕入部門はお互いが協力して継続的にルールを改善していく関係となりました。

部門の対立を解消し建設的な関係を築くための最も重要なポイントは

活動を通じてお互いの部門の事情を理解し合い納得することです。

お互いが納得した上でルール化を進めていくのですが

会社にとって客観的にいい施策であり納得できれば部門に負担がかかっても受け入れられ実行できるため

ルールで抑え込むのではなく、あくまで客観的な会社の利益が前提でそれを実現するためにルール化するだけ

という方針でルール化を行うとよいでしょう。